En la búsqueda de lo fácil hemos simplificado las razones para viajar a tan solo dos, por placer o por trabajo. Pero en la simplicidad del viaje de placer se esconden mil razones, tantas como las causas que nos pueden llevar a disfrutar. El goce físico o espiritual no todos los disfrutamos de la misma manera ni ante las mismas cosas. Y aun coincidiendo en que sea la lectura, el sexo, la música o la comida lo que más nos causa placer; lo que más le guste a uno puede ser lo que más repulsión le cause a otro. Es decir, que cuando elegimos la respuesta de viajar por placer, simplemente estamos dando a entender que no viajamos por razones de trabajo.

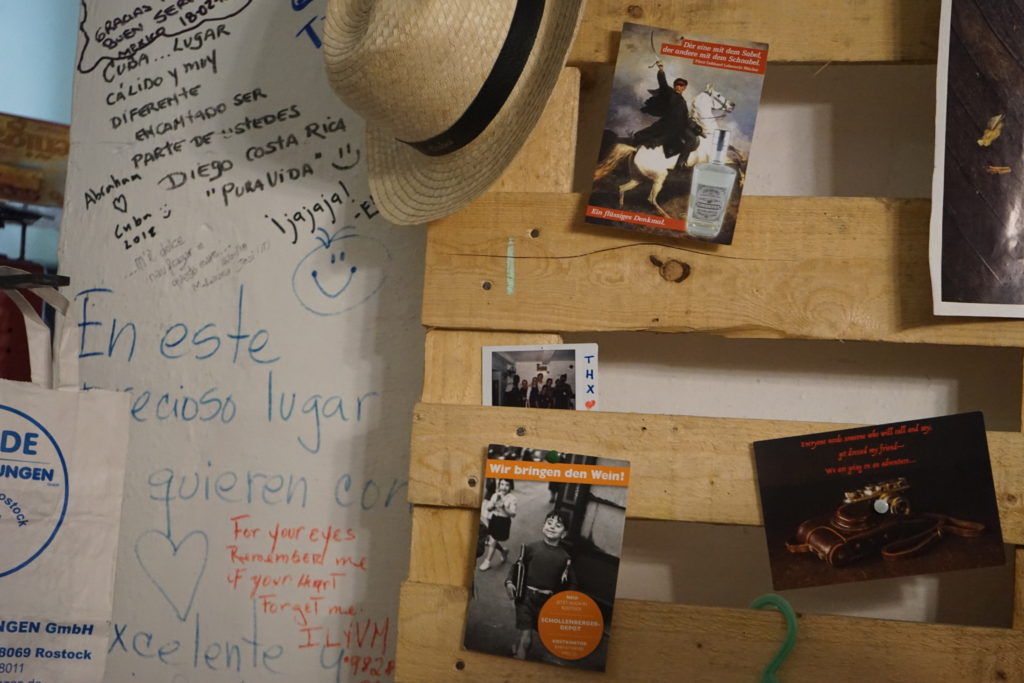

Y todo este rollo se me ocurrió esta mañana en el 860 de la calle Neptuno. Mientras esperábamos a que nos sirvieran para desayunar dos zumos mezcla de naranja y piña, para mi, y un café, unos huevos revueltos, un zumo como el mío, y unas rodajas de guayaba y de piña, para Nuestro Hombre en La Habana, se me ocurrió ir leyendo algunos de los escritos que los clientes de este pequeño bar restaurante han ido dejando por las paredes. “El trato genial, nos han hecho sentir como si estuviéramos en casa” “Para volver, nos hemos sentido en nuestra casa” y más con la misma causa de satisfacción. Y me sorprendió que haya quien se aleja miles de kilómetros de casa para celebrar el encontrarse como si no hubiera salido. Los que viajamos por necesidad de resetearnos, y para eso como fuera de casa no hay ningún sitio mejor, lo de viajar para sentir que no te has movido nos confunde.

En esas andaba yo cuando nos sirvieron lo pedido. Me bebí los dos jugos en dos tragos y mientras esperaba el final del desayuno de Nuestro Hombre me dediqué a hacer unas fotos, para mostraros el lugar y hablaros de la barbacoa, pues el local del 860 de la calle Neptuno es un buen ejemplo de las viviendas que abundan en La Habana Vieja, donde los techos de las casas antiguas son tan altos que la gente los aprovecha para construirse una barbacoa. Ojo! No confundir con un asador para el churrasco. Una barbacoa se le llama aquí a esos pisos, que resultan de dividir en dos la altura de las viviendas antiguas y construir lo que llamaríamos una entreplanta para una nueva vivienda. Barbacoas para uso familiar o para realquilar.

No hay duda, el resultado son viviendas de difícil ajuste a una habitabilidad racional. Pero de nuevo la necesidad obliga. Lo peor es cuando sobre ese insuficiente espacio se amontonan muchas carencias y un exceso de inquilinos.

Ay! La Habana Vieja y Centro Habana. Al pasearlos puede uno tener la tentación de comparar estos dos barrios con esos cinturones de pobreza que rodean las grandes urbes del mundo o con algunos centros abandonados, pero sería un error. No hay comparación.

Nosotros, los habitantes de la lujosa Europa estamos acostumbrados a relacionar el deterioro en nuestras ciudades con delincuencia o, por lo menos, con inestabilidad social; pero La Habana, aun estando tan deteriorada, sigue siendo una ciudad hermosa y amable, quizá por mantener casi intacto todavía aquel urbanismo no especulativo de hace anterior a los años cincuenta

En esta ciudad de aspecto casi ruinoso no solo impera la tranquilidad, muchas noches yo camino por calles por las que no andaría de día en otra capital del mundo, y sería un simplismo decir que se debe a la presión policial, que también, porque es considerable el esfuerzo del estado por evitar la desigualdad, no solo dando trabajo y vivienda a quien lo demande, sino porque en todos los barrios todas las viviendas cuentan con agua y luz, servicios de alcantarillado y recogida de basuras, y en cada barrio hay escuelas primarias, colegios y centros de salud.

Es verdad que en La Habana uno puede sufrir cualquier incidente, pues viven aquí dos millones de personas y tan solo el móvil que yo llevo cuesta el salario de tres años de un bombero profesional o sesenta veces el salario mínimo. Por no poner en valor cubano mi cámara de fotos. Ayer mismo cundió la alarma en nuestro edificio porque dijimos que nos habían robado la ropa que habíamos puesto a secar en la terraza. Nos habíamos olvidado de recogerla y cuando nos acordamos ya había desaparecido. Se supo enseguida por el edificio. Es muy raro, salían las vecinas a decirnos en la escalera. Habrán saltado de las terrazas vecinas, decíamos nosotros. Es muy raro, es muy raro. Nunca ha pasado tal cosa, comentaban sorprendidas. Vamos a tener que cerrar la reja con llave, le decía yo a Nuestro Hombre.

Esta mañana, a las ocho, cuando salíamos nos vino a la puerta una mujer, que vive en la misma planta, a entregarnos una bolsa con nuestra ropa y las pinzas con las que la habíamos colgado. La recogí porque llovía y se me olvidó devolvérsela, nos contó un poco atorada. Oh! muchísimas gracias, muchísimas gracias.

Después nos enteramos que está empezando a comerle la memoria una demencia senil, nos lo dijeron otras dos mujeres que acudieron a disculparla.

Después del desayuno seguimos camino a La Habana Vieja y al llegar, en los bajos comerciales del Hotel Manzana, otro de los buenos hoteles de esta ciudad, intenté comprarme una gorra, ya perdí las dos que traje y el sombrero que me compré ayer en el Habana Libre me da un calor insoportable. No la encontré que no fuera de jugador de béisbol y con la bandera, la estrella o la palabra Cuba. Miré en Mango y en otra tienda que está al lado que se llama La Giraldilla, después lo hice en dos tiendas diferentes de Addidas, en otras dos multimarcas locales y más tarde en Pepe Jeans y en Benetton. En esta última me pedían 35 euros por una que estaba rota, rota a la moda, pero rota. Y como a Nuestro Hombre en la Habana le pareció impresentable, no me atreví a comprarla. Así que llevo asándome todo el día con un sombrero de paja.

Paseamos la Plaza de San Francisco, la Plaza de Armas, donde delante del Hotel Santa Isabel dos perros dormían ajenos al ajetreo turístico de alrededor. En ña esquina del Hotel, en la boca de un callejón, un hombre vendía zumos de frutas y estuve a punto de detenerme porque unos metros más allá se habría en un solar la librería más atractiva de Cuba. En este lugar han concentrado a todos los libreros de viejo que antes montaban sus tenderetes en la calle y allí me compré dos libros más sobre El Vedado, ese barrio sorprendente que todavía conserva casi intacto su diseño con más de ciento cincuenta años de antigüedad.

Allí nos perdimos y cuando me reencontré con Nuestro Hombre en La Habana tuve que mostrarle antes de nada los libros de El vedado y otro sobre el Cementerio de La Habana que disminuyeron en buena medida su cabreo.

Seguimos camino paseando la mañana del domingo, nos cruzamos con un grupo de baile y música que la Oficina del Historiador mantiene en las calles para animar el ambiente, compramos dos botellas de agua en un carrito en la Plaza Vieja y fuimos a sentarnos un rato al Hotel Raquel, un hotel del que había leído que en su restaurante daban un menú judío muy rico.

Mientras nos bebíamos el agua de Ciego Montero, la número uno en Cuba, sentados en unos sillones de los años cincuenta como los que había en casa de mis abuelos, por entretenerme empecé a buscar algún signo judío por el Hotel, vi una piedra en el que estaba esculpido un candelabro de siete brazos, lo que me animó a intentar confirmar lo del menú judío en el restaurante del hotel. La hora era la adecuada y aunque en el restaurante no había movimiento, me pareció una oportunidad para darle un homenaje a Nuestro Hombre invitándole a comer .

Le pregunté a un jefecillo de recepción por el menú judío que estaba tan rico y con molesta frialdad me negó que allí se diera de comer un menú. Y como soy tozudo le insistí en lo del menú diciéndole que lo había leído en internet y que era una referencia fiable. No se fie de nada de lo que lea en internet sobre Cuba, compruébelo, me dijo. Lo estoy haciendo, le dije y no queriendo descalificar a mi fuente de información, le pregunté qué cuándo habían dejado de preparar comida judía, me respondió llamando a una trabajadora judía para que hablara conmigo. Ella no sabía mucho, más bien no sabía nada. Solo que hacía tiempo que ya no se elaboraban platos judíos en el restaurante del hotel. ¿Pero cuánto tiempo? Le pregunté. No sé, mucho tiempo. Llevo años trabajando aquí y no lo he visto nunca.

Como lo de comer en aquel lugar no me disgustaba, volví junto al jefecillo de recepción y le pregunté cual era el precio medio de los platos del restaurante, pues no había visto la carta por ningún lado. 360 dólares, me dijo. Era evidente que aquel hombre y yo teníamos un problema de comunicación, pero seguí con mis buenas maneras y le aclaré que no quería dormir sino información sobre lo que se podía comer en el restaurante, le dije señalandolo. De buenas maneras y sin lugar a equívocos, me dio la respuesta más sorprendente: Ah! Lo siento, pero nunca he visto comer a nadie en ese restaurante, ahí solo se sirven desayunos.

No fue sin rodeos pero acepté como buena la recomendación de que no me fiara de lo que leyera en internet sobre Cuba.

Después nos fuimos por la calle Amargura en busca de la Plaza del Cristo pues para Nuestro Hombre era hora de tomarse otro café a ver si disipaba de una vez la resaca de ron, que ayer se le había alargado la noche después de la sesión de Jazz. Nos desviamos un momento a la calle Aguilar porque yo quería retratar la fachada de un antiguo convento de monjas que estaba ahora ocupado por sesenta y dos familias, y después volvimos a Amargura porque al final, en la última manzana hay un local en el que dan un café buenísimo.

En el camino nos detuvimos en una tienda de obra gráfica y de pintores, donde también se alquilan bicicletas, que se llama Experimental Gallery que está en Amargura esquina Aguacate. Veréis que tiene cosas muy buenas, muy bonitas y a un precio asequible.

El café estaba un poco después de la galería. Se llama El Café y está muy bien, una decoración simple y moderna y con un cuadro en la primera pared de la derecha que me gustó mucho y me extrañó que fuera de un pintor cubano. Me pareció poco caribeño, demasiado tacaño de color, casi sobrio, como a mi me gustaría pintarlo. Pregunté por el autor y resultó ser un noruego llamado Ole Martín, que había vivido un tiempo en Cuba pero que ahora ya no estaba, que su mujer trabajaba en la embajada de su país y que la habían destinado a otra parte.

Me gustó El Café y Nuestro Hombre se alegró de haberme llevado allí. Yo no pensaba tomar nada pero empecé pidiendo un bizcocho de chocolate y plátano y terminé con un jugo grande de muchas hortalizas y frutas en el que dominaba un color rojo tirando a remolacha.

Decidimos ir a comer en el Biky y comenzamos el retorno. Nos paramos en el cuarto de baño del Hotel Parque Central. En La Habana conviene saber que no todos los locales de hostelería tienen cuarto de baño. Más bien solo los restaurantes que cobran en Cucs/dólares y los hoteles. Y no todos los hoteles son recomendables. El Hotel Parque Central si lo es. El Telégrafos solo para un apuro como ocurre con el Hotel Plaza Plaza.

Después elegimos la calle Neptuno para volver y tras de cruzar la calle que lleva al Hospital Hermanos Ameijeiras, la del Padre Varela, que es una de las dos avenidas anchas que cruzan Centro Habana en dirección a El Malecón, encontré el único chamarilero de La Habana. Un local, que es un solar entre dos casas, cerrado con una puerta de rejas a través de las que pude fotografiarlo, entre otras cosas, para que veáis que he estado preciso al describir a su propietario como un chamarilero, pues solo se venden trastos viejos y de ocasión.

En El Biky le eché por encima del bizcocho de chocolate y plátano y del zumo de hortalizas, que me había tomado en El café una hora antes, un poco de pollo empanado y de pescado también empanado, un poquito de lomo de cerdo, medio huevo duro y un helado de vainilla. Después nos fuimos a casa, necesitábamos algo de reposo.

Yo salí tarde, me fui a caminar. En la 23 me detuve a hacerle una foto a la cola de los domingos ante Copelia. Hay fiebre en esta ciudad por los helados de Copelia. Las dos razones más importantes es que están riquísimos y que cuestan tan solo 0,25 Cucs. El defecto es que hay que hacer colas que pueden durar más de una hora y que no los tienen de cucurucho, hay que tomárselos en copa y sentado. Pues Copelia es un pequeño parque con unas carpas y, creo, nunca entré, dos o tres puestos como cafeterías para despachar helados.

Animado por el ambiente, crucé la calle y me puse a la cola del kiosquito que hay incrustado en los jardines de Copelia. Una bola en un pequeño cucurucho, 0,40 cucs. También buenísimos. Y probablemente sean también de Copelia, pues ambas compañías son del estado.

Tomando ese helado de vainilla me cogió la noche y me fui a patear El Malecón, que no tenía la animación del sábado, pero tampoco estaba vacío. Allí, asomado al balaustre de piedra vi por primera vez a un hombre pescando en una pequeña balsa que la noche, el mar y mis deficiencias no me dejaron retratar con precisión. Me agobió un poco verlo allí, me pareció indefenso en aquel mar que, aunque no estaba bravo, le zarandeaba peligrosamente.

Me fui a la cama pensando en los balseros que hace años, cuando la gran crisis sufrida tras el hundimiento de la URSS, intentaban alcanzar la costa americana en balsas fabricadas con ingenio nada más, insuficientes en muchas ocasiones para salir con vida del viaje.

De aquellos tiempos queda todavía en la legislación la prohibición de que los cubanos suban a las motoras que en los cayos llevan a los turistas a ver los peces de colores en las barreras de coral. En la memoria está la ejecución ejemplarizante de aquellos tres balseros que habían secuestrado a unos turistas canadienses para largarse a Miami. Terrible historia que me inquieta a la hora de costarme.